中国科学院老科协动物所分会举办“我国农药残留标准体系建设进展与挑战”学术沙龙

中国科学院老科学技术工作者协会

简 报

﹝2025﹞ 第一四一期(总第1324期)

中国科学院老科协办公室 2025年10月11日

中国科学院老科协动物所分会举办

“我国农药残留标准体系建设进展与挑战”学术沙龙

2025年9月15日,中国科学院老科学技术工作者协会动物研究所分会举办主题为“我国农药残留标准体系建设进展与挑战”的学术沙龙活动。沙龙由院老科协主办,院离退休干部工作局支持。院老科协副理事长曹以玉、监事长赵震声,院智慧火花栏目编辑组专家王贵海,动物研究所、遗传发育所、植物所、物理所、国科大、中国农科院蔬菜花卉所、河北农大植保学院等30多位专家学者参加。沙龙由动物所分会理事长高家祥主持。动物所纪委书记吕连清致欢迎辞。

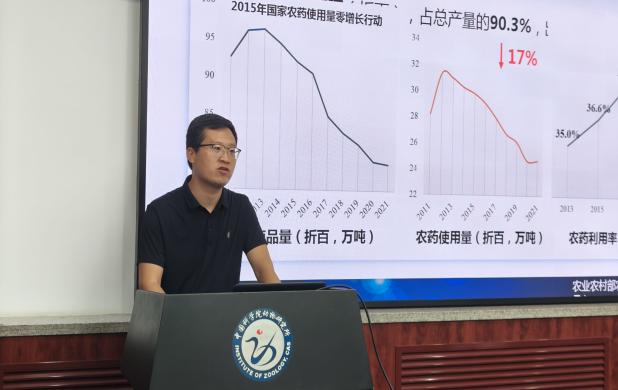

中国科学院动物研究所陈增龙副研究员作了题为“我国农药残留标准体系建设进展与挑战”的主旨报告。报告指出,农作物病虫害是严重威胁全球农业可持续发展的重大生物灾害。据联合国粮农组织(FAO)统计,全球每年因病虫害导致的作物产量损失高达20%-35%。农药作为现阶段农作物综合防治体系的核心组成部分,其科学应用不仅直接影响农业生产安全,更是保障国家粮食安全与农产品质量安全的重要措施。然而,农药的使用不可避免地会引入残留风险。农药残留问题既是我国食品安全标准体系建设的关键,也是全球食品安全领域持续关注的焦点。

我国农药残留限量标准属于国家强制性食品安全标准,其制定严格遵循国际通行原则,紧密结合我国农药使用实际和农业生产特点,并充分满足膳食暴露风险评估要求。当前标准整体具备规范性、科学性和合理性,但与中国式农业现代化提出的高质量发展要求相比,仍需完善和提升。报告紧紧围绕农药残留标准体系建设的国家需求,系统总结团队在农药分析方法学、残留化学、毒理学及风险评估等相关方面的研究进展,全面梳理当前标准体系的关键要素与建设进程,并深入探讨未来发展中存在的机遇与挑战。

报告提出,农药残留标准体系的构建与实施对保障食品安全、推动农业绿色转型、提升农产品国际竞争力具有重大意义。未来的标准体系建设需要更加注重科学性、国际兼容性和可持续性,并通过协同技术创新、深化国际合作、促进绿色发展及引导公众参与等多维度途径,持续提升农药残留标准质量与实施效能,为保障我国与全球食品安全、促进农产品国际贸易提供坚实支撑。

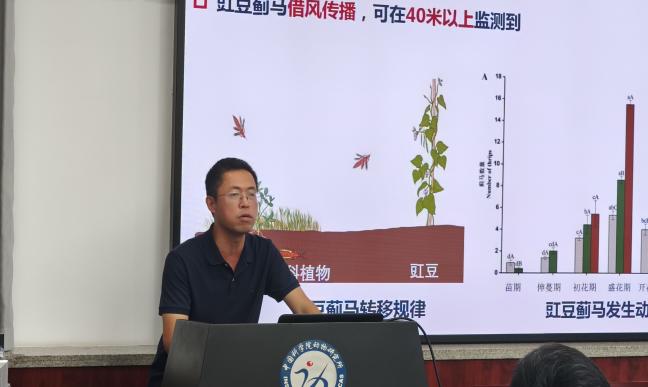

中国农业科学院植物保护研究所吴圣勇研究员做了题为“守护舌尖上的安全:基于植保技术的豇豆农药残留攻坚治理”的邀请报告。报告认为,豇豆是一种适合在我国南方种植的豆科蔬菜。其中,海南、广西、广东、云南、福建等南方地区是我国冬春季豇豆主产区。长期以来,豇豆病虫害多发重发,其中,蓟马是豇豆上最主要和最顽固的害虫,也是引起农药残留的主要诱因,严重制约豇豆产业的安全绿色生产。长期以来,化学农药是防控豇豆蓟马的主要手段,由于蓟马体积微小、世代周期短、趋花和隐蔽性强、传播速度快、繁殖力高,并且具有很强的抗药性,因此发生越来越严重,而防治效果越来越差,形成恶性循环。自2010 年以来,蓟马这类顽固性小型害虫逐渐上升为豇豆上的主要害虫。根据我们2024年在海南三亚崖州区的监测结果,豆大蓟马对5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂和100克/升溴虫氟苯双酰胺悬浮剂的抗性水平分别达到240.39倍和446.79倍。针对豇豆蓟马长期危害且难以有效防控的问题,我们从2022年开始,在调查明确了豇豆蓟马发生规律的基础上,通过土壤消毒和种衣剂浸种,降低病虫害发生基数,创造豇豆健康生长的环境;通过覆盖兼顾防虫和通风的新型防虫网,阻隔外源蓟马种群的迁入,并改善网室内小气候环境;通过研发蓟马智能监测系统,解决人工调查费时费力的问题,并根据蓟马实时动态及时采取针对性防控措施;通过研发仿真花诱杀技术,解决蓟马躲在花中难以防控的技术瓶颈;通过生物农药与诱剂结合使用,提高了生物农药对蓟马的防控效果。综合上述技术,建立了豇豆全生育期蓟马绿色防控体系。该技术体系应用后,豇豆蓟马发生率降低80%,化学农药用量降低60%,豇豆产量提高10%。

在自由讨论环节,专家们分别就食品安全、农药残留、土壤保护、相关农作物种植与农民增收等热点科学问题进行了交流讨论,提出了意见建议。

曹以玉在总结发言时表示,科学家艰苦扎实的一线科研工作令人钦佩,沙龙主题贴近科技前沿,贴近民生,与会专家积极参与,讨论热烈,提出了很好的意见建议,沙龙活动准备充分细致,组织规范,希望动物所分会一如既往高质量地办好学术沙龙活动。

(中国科学院老科协动物所分会供稿)