2025年 第十三期(总第1196期)

中国科学院老科学技术工作者协会

简 报

﹝2025﹞ 第十三期(总第1196期)

中国科学院老科协办公室 2025年2月24日

中国科学院上海分院老科协举办高质量科普报告会

“适合人类生存的第二地球是否存在?”、“明天的激光超乎你的认知!”、“未来的禁带宽新型半导体材料会是什么?”、“补硒治未病Deepseek如何说?”

在2025年2月17日的中科院上海分院老科协举办的一场形式多样、生动活泼的科普报告会上,老科技工作者用精彩的演讲给出了答案。

中国科学院上海光学精密机械研究所的副所长、中科院上海分院老科协会长、祝如荣研究员首先作了“激光的昨天、今天和明天”的科普报告。

1905年,爱因斯坦就提出了光量子假说。1916年爱因斯坦在研究光热辐射过程中进一步提出了受激辐射的新概念,并指出这种辐射具有震动频率、传动方向、及偏振方向特性。这是激光技术的理论核心。

但由于技术条件的限制,激光的实际应用却迟迟未能实现。直到20世纪50年代,随着微波激射器的发明和量子电子学的发展,激光技术才逐渐走向成熟。

1958年,美国科学家汤斯和肖洛提出,物质在受到与其分子固有振荡频率相同的能量激发时,会产生这种不发散的强光——激光。同期,苏联科学家巴索夫和普罗霍罗夫发表了《实现三能级粒子数反转和半导体激光器建议》论文。他们获得了1964年的诺贝尔物理学奖。

1960年7月,梅曼在加利福尼亚的休斯空军试验室进行了人造激光的第一次试验,这束仅持续了3亿分之一秒的红色激光标志着人类文明史上一个新时代的来临。

1961年9月,上海光机所王之江院士发明了中国第一台红宝石激光器。中国激光能够在如此短的时间内赶上国际发展的潮流,王之江创新的结构设计在其中发挥了关键作用。

1964年5月,经聂荣臻副总理批准,我国第一个激光专业研究所--中国科学院上海光学精密机械研究所正式成立。

激光是二十世纪继原子能、计算机、半导体之后人类的又一重大发明。

激光具有四大特性:具有极好的单色性、相干性、方向性和极高亮度。比太阳光亮上几百亿倍。被称为最亮的光、最快的刀、最准的尺。

激光分为固体激光、气体激光、液体激光、化学激光。

激光设备有分为微型激光器、巨型激光器、空间激光器、连续波激光器、脉冲激光器

激光的应用领域十分广阔,激光通信、激光打印、激光存储、全息照相、激光加工、无损检测、材料改性、育种、激光医疗、激光美容、激光武器、激光致盲、激光科研、激光引力波、聚变能源等。

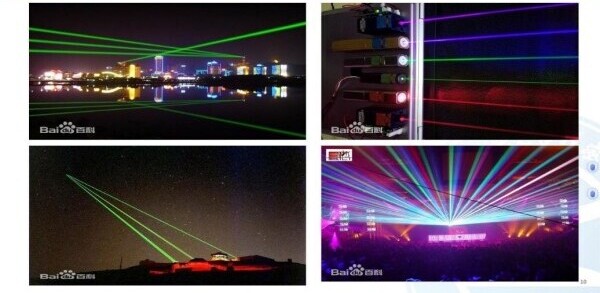

激光让生活更美好,激光唱片DVD、激光显示、条形码扫描器 、教学演示,景观工程、舞台表演、激光雕刻等。

激光问世60年来,给世界科技进步和社会发展带来令人惊奇的巨变,先后有十二位科学家获得诺贝尔奖,其研究领域与激光相关联。

激光这一名词的由来。 60年代初,激光在中国有多种名字: “受激辐射光放大器”、“光量子放大器”、“死光”;英文名Laser的译音“莱塞”、“镭射”等。1964年,钱学森建议用“激光”,在严济慈主持的“第三次光量子放大器学术报告会”获得一致通过。至此,Laser有了统一的中文名称。

上海光机所建所60年来,先后荣获了国家级奖49项,中科院奖123项,上海市及部委级奖160项。始终走在世界激光科技的最前沿。经过几十年的发展,今天的光机所拥有“神光”和“羲和”激光装置。前者为我国激光聚变研究作出了重要贡献,后者实现了我国在超强超短激光领域从跟跑、并跑到领跑的飞跃。

第二个报告由中国科学院上海微系统研究所的谈惠祖高级工程师作了的“宽禁带半导体材料”科普报告。

随着微波器件及光电子器件的发展对材料提出了愈来愈高的要求,目前的半导体材料硅、锗以及砷化镓、磷化铟就显得有些力不从心了。因此宽禁带半导体材料就呼之欲出了。宽禁带是指禁带宽度在2.3eV及以上的半导体材料,它们有SiC(碳化硅)、GaN(氮化镓)、AlN(氮化铝)、C(金刚石)、ZnO(氧化锌),目前应用最广泛就是碳化硅 (SiC)、氮化镓(GaN)。

半导体材料发展至今大致可分为三个阶段,第一阶段半导体材料以硅、Ge为代表的非直接跃迁,目前90%的电子元器件都是有硅材料制造的。第二阶段是砷化镓GaAs、磷化铟Inp为代表直接跃迁,已经广泛应用光电器件、PA功放、射频、光通信、高转换效率的太阳能电池。第三代半导体材料以氮化镓、碳化硅为代表的,又称宽禁带半导体,禁带宽度在 2.2eV 以上,具有高击穿电场、高饱和电子速度、高热导率、高电子密度、高迁移率等特点,逐步受到重视。

由于SiC在正常的工程条件下无液相存在,理论计算表明在压力超过1010Pa、温度超过2830℃的条件下,理想化学配比的SiC熔体才可能存在。由生长源与籽晶之间存在的温度梯度而形成的压力梯度的驱动下,这些气态物质自然输运到低温的籽晶位置,并由于超饱和度的产生而结晶生长

随着成本降低,GaN 市场空间持续放大。GaN 材料电子饱和漂移速率最高,适合高频率应用场景,但是在高压高功率场景不如 SiC。以电压来分,0~300V 是 Si 材料占据优势,600V 以上是 SiC 占据优势,300V~600V 之间则是 GaN 材料的优势领域。

随着 5G、汽车等新市场出现,SiC/GaN 不可替代的优势使得相关产品的研发与应用加速;随着制备技术的进步,SiC 与 GaN 器件与模块在成本上已经可以纳入备选方案内,需求拉动叠加成本降低, SiC/GaN 的时代即将迎来。

谈惠祖肯定的指出:未来的禁带宽新型半导体材料将是SiC/GaN的天下。

第三个报告是国际天文学联合会(IAU)会员、中国科学院上海天文台的杨志根研究员,他的报告题目是 “人类探索外星智慧生命的历程”,尤其是副标题“寻找第二地球” ,一下子就吸引住全场众人的眼球。

浩瀚深邃的苍穹深处,茫茫无边的宇宙之中,无数的星星点点,在它们附近还会有外星智慧生命吗 ?

杨志根研究员的开场白就抛出了这个科普报告的主题。接着杨志根研究员从4个方面阐述了是否会有外星智慧生命。

1、从 Frank D. Drake 说起,简要回顾了人类探测外星生命的历程。

2、早期探索的回顾!该到哪里去寻找第二地球。

3、火星探测与火星移民。

4、几点看法与问题。

美国分别在1972年和1973年先后发射了“先驱者10号、11号”两个宇宙探测器。 各带了一块画着地球人形象的太阳系的标志牌;

1974年,阿雷西博大射电望远镜向25000光年远的武仙星座球状星团,用强方向性宽波段射电观测,发射了一束包括表示一个男人、一个女人和一个孩子符号的强大无线电波.

1977年,美国又分别发射了“旅行者1号和2号”两个宇宙探测器。至今经过40年多的飞行,两者都飞离太阳约220亿公里之外。它们各自所带的地球之音镀金唱片,录制了介绍地球文明的几十幅图像和声音,及人类的愿望,以期能与外星文明共度时光。希望有一天在克服所面临的困难之后,我们能置身于银河文明之列”

至今人类利用现有技术,经过60多年搜索,没发现地外生命。很可能限于人类目前的探测能力。已获的初步成果:星际100多种有机分子、近5000颗系外行星及其部分行星的大气、多个系外行星系统、及部分的类地行星,还有对太阳系天体的探测,包括火星水,地-月系演化等。我们期待2030年前中国人的第一个脚印将踏上月球及火星采样的成功返回。

地球人在宇宙中是孤独的吗? 美国天文学家沙普利曾说: “生命是广泛存在的,它是宇宙演化的自然产物”。因此,我们并不孤独。

我们期待地球2.0探测器的早日升空,去寻找宇宙中的第二地球。说到人类会否移民火星,杨志根研究员介绍了火星的过去与火星的现状。火星在38到40亿年前可能曾有过海洋、也有过生命,由于可能受到小行星对火星的大规模撞击,使得火星在较短时期内永久失去了火星磁场,从而火星的生命也在较短的时间内消失,火星的表面变成了今天的荒漠化一片。因此,杨志根研究员认为当今人类大规模移民火星可能并不乐观,开展对火星的实地考察,包括建立火星考察基地开展综合研究是必然趋势。

最后出场的是中国科学院上海药物研究所的戴志强研究员,他做的报告是“科学补硒治未病的新进展 – 从Deepseekde的解答说起”,把科学补硒与当前最流行的AI结合起来了。

当下,人工智能大模型Deepseek火爆出圈,赋能各行各业。为此,我也请Deepseek为“科学补硒治未病新进展”设计30张PPT。一分钟不到,Deepseek就完成了任务:它有500字的概述,接着从七个方面提供了科学补硒预防多种疾病的详实临床资料,而且提出了“精准补硒时代已经到来”的新概念。但我发现它提供的文献都是2023年的。于是便追问:有2024年的文献吗?它的回答是:我的知识截止到2024年7月。显然,Deepseek尚存在时效缺陷。

中医古籍《黄帝内经》有云:上医治未病,中医治欲病,下医治已病。“补硒治未病”则是近代我国科学家的开创性贡献,并且丰富了“治未病”的内涵:未病先防,欲病救萌,已病防变,瘥后防复。

2024年科学补硒治未病的新进展之一是发现:硒能延长人类非病理性衰老。人类最长寿命在120岁左右,届时无疾而终。其决定因素是细胞染色体两端的“端粒”结构磨损殆尽。研究1999-2002 年度美国健康和营养检查项目 (NHANES)3194名成年人的资料,结果表明,中老年人膳食硒摄入量的增加使端粒长度较长。2024年8月J Clin Hypertens发文:高血压患者膳食硒摄入量与端粒长度之间存在显著关联,尤其是女性高血压患者硒摄入量与端粒长度之间的关系呈线性模式。硒能减缓血细胞染色体两端的“端粒”的 磨损速度,应该是延长人类的生理性衰老的积极因素。

2024年科学补硒治未病的新进展之二是:硒能促排微塑料对人体的损伤。年初,《美国国家科学院院刊》发文:利用显微光学成像技术观测到每升瓶装矿泉水中平均含有24万个纳米级塑料微粒。3月《新英格兰医学杂志》发文:257 名完成了颈动脉内膜切除术的患者,检测其颈动脉斑块中的微纳塑料颗粒(粒径1nm以上)。结果显示,在34 个月内,微纳塑料检出者发生心脏病、中风和全因死亡的风险比与未检测者升高 3.53 倍。9月《美国医学会杂志》发文:除脏器、胎盘、精液和血液中检测到微塑料外,在大脑嗅球中也检出微塑料。显然,微塑料能突破大脑的血脑屏障。同月,浙江大学李兰娟院士团队在《环境科学和生态技术》发文:可降解塑料-聚乳酸(PLA)无论是经口摄入还是吸入的聚乳酸微纳米塑料,同样会通过肠道、气道菌群引发系列的生理反应,最终导致肝脏损伤。同年《生态毒理学与环境安全》杂志(Ecotoxicology and Environmental Safety)有好消息:研究发现纳米硒能显著减弱了微塑料引起的肝脂积累和变性。

2024年10月在湖北恩施召开的第九届硒博会上也有一场精彩的涉硒院士高峰论坛。澳大澳大利亚健康及医学科学院院士余迪报告,他与上海华山医院张文宏教授等23家研究所的38位作者通过动物和临床试验发现补硒能显著增强疫苗接种后的免疫。这是一项多中心、大数据、有对照组的研究结果,富有临床指导意义。

中国科学院城市环境所“硒与健康”专项任务总规划师蔡澎研究员在会上汇报,中国科学院与湖北恩施州政府合作启动了“硒与健康”专项攻关研究。上海营养健康所牵头、有机化学所和城市环境所三家单位共10个团队、70多人参与了项目研究。该项目最新进展之一是发现硒化合物X对肺癌、肝癌、结直肠癌和黑色素瘤的治疗效果与PD-1抗体相当。目前进入临床试验阶段。

科学补硒治未病是把抗击疾病的关口前移,是比较成熟的科学结论。发展富硒产业是国策。选用植物有机硒是较处方药亚硒酸钠和酵母硒更安全、更有效的补硒途径。坚持长期足量补充有机硒,将为我们带来健康长寿的“硒”望!

中科院上海分院老科协将把科普报告会形成一个系列,届时其他研究所的老科技工作者将分期分批的进行不同领域的科普报告,使中科院上海分院老科协的科普工作更上一层楼。

(中国科学院上海分院老科协供稿)