2025年 第三十期(总第1213期)

中国科学院老科学技术工作者协会

简 报

﹝2025﹞ 第三十期(总第1213期)

中国科学院老科协办公室 2025年4月2日

中国科学院老科协文献情报中心分会

参观“中国科学家博物馆”活动

3月27日上午,中科院文献情报中心老科协分会组织了“中国科学家博物馆”参观活动。十余位会员冒着料峭的春风,满怀崇敬之情走进了时尚庄重的博物馆。

迈入中国科学家博物馆,迎面而来的是一幅幅科学巨匠的画像和一件件饱含历史温度的实物展品,瞬间让人肃然起敬。这座位于北京奥林匹克公园中心区的博物馆,不仅是展示中国科学家精神的殿堂,更是记录中国科技发展历程的重要载体。5000平方米的展览空间内,陈列着190余位科学家的400余件珍贵实物、400余张历史图片,以及众多大型科技展品。漫步其中,我深刻感受到中国科学家们“爱国、创新、求实、奉献、协同、育人”的精神品格,这种精神穿越时空,至今仍激励着每一位参观者。

博物馆的主展“共和国脊梁”以丰富的历史资料展现了科学家们的拳拳赤子报国之情。其中最令人动容的是“两弹一星”功勋科学家们的展区。邓稼先的展区陈列着他生前使用过的物品和珍贵手稿,其中一首他在中国第一颗原子弹爆炸成功二十周年纪念会上写下的七言绝句尤为感人:“红云冲天照九霄,千钧核力动地摇。二十年来勇攀后,二代轻舟已过桥。”字里行间流露出对祖国科技事业的自豪与期待。而旁边展示的通告他逝世的单薄稿纸,则让人不禁唏嘘——这位为国家隐姓埋名数十年的科学家,最终以如此简单的方式与世界告别。

钱学森的专题展览同样令人震撼。展柜中陈列着他1996年的工资单,当时他的月薪仅为美国麻省理工学院正教授的三分之一,但他却多次主动要求降薪,并屡次捐款支持国家建设。1959年他被吸收为中国共产党预备党员的通知书,以及他珍藏的党章和铅笔,无不体现着这位科学巨匠对信仰的坚守。这些展品无声地诉说着一个真理:真正的科学家不仅追求知识的真理,更怀有对国家和人民的无限忠诚。

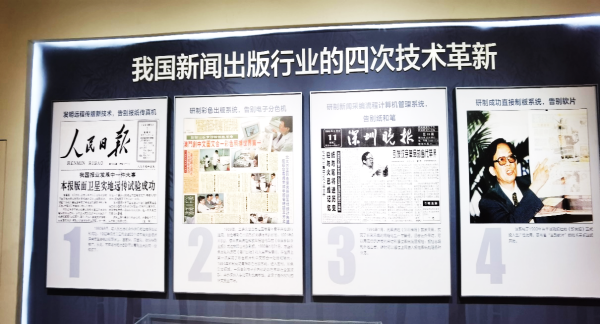

博物馆二层的“探索与发现”展厅生动展现了中国科学家在艰苦条件下的创新求索的科学精神和历程。王选院士发明汉字激光照排系统的故事尤其引人深思。20世纪70年代末,当全球出版业已进入计算机时代,我国仍沿用“以火熔铅、以铅铸字”的落后技术。王选带领团队攻坚克难,最终实现了中文印刷技术的革命性突破,使我们今天能够便捷地阅读电脑处理的文字。展厅中陈列的早期照排设备和手稿,记录了这一“告别铅与火,迎来光与电”的科技飞跃。

博物馆不仅回顾历史,更着眼于未来。在“中华科技文明展——问天逐梦”沉浸式数字展区,270度弧形屏与地屏构成的立体空间,以震撼的视觉效果展现了中国从古至今的科技探索之路。从古代天文仪器到现代航天成就,展览勾勒出一条清晰的科技发展脉络,让我们感受到科学探索的永恒魅力和历代科学家们的薪火相传、使命担当。

特别值得一提的是博物馆对青年科学家的关注。在“青年科学家”展区,许多当代科研工作者的故事被娓娓道来,他们继承前辈精神,在人工智能、量子计算、生物技术等前沿领域开拓进取。这种代际传承的展示方式,既是对历史的尊重,也是对未来的期许。

参观结束时,我们在博物馆的主厅留下了纪念照。以此来留影这次精神洗礼的瞬间。中国科学家博物馆不仅是一座展示科技成就的场馆,更是一处培育科学精神的圣地。在这里,我们看到的不仅是过去的辉煌,更是未来的希望。更坚信这种以国家需求为己任、以人民福祉为追求的科学家精神,是建设科技强国的重要保证。而我们每一位参观者,都应当成为这种精神的传承者和实践者,在各自的领域发光发热,为民族复兴贡献力量。

(中国科学院老科协文献情报中心分会供稿)